-

やさしさと たくましさとを持ったひとへ。

捜真は育て続けています。 -

やさしさとたくましさと

他者や社会への思いを持ち、自分らしく世界に貢献できる人を育てるミッションスクールです。 -

愛され認められ

捜真⼩学校は、愛の⼼の教育を実践する男⼥共学のミッションスクールです。

愛し認めあう子どもへ -

SOSHIN ACTION PLAN135

新しい時代の教育

TOPICS

捜真学院とは

捜真学院

1886年(明治19年)、プロテスタントのアメリカ人宣教師シャーロット·A·ブラウンが設立したミッション·スクールです。

校名

捜真は、真理を捜し求める学校という意味です。この真理には学問の真理と聖書の教える真理が含まれています。1892年に制定されたこの日本語の校名には、捜真教育の究極の目的が込められています。

建学の精神

キリスト教に基づき、真理の探究をなしつつ、人間形成の教育をすること。校名や「SOSHIN ACTION PLAN 135」もこれに依っています。

Trust in God. Be true to your best self.

「神を信頼し、最善の自己に忠実であれ」捜真のスクール·モットーです。第2代校長であるアメリカ人宣教師クララ·A·カンヴァースが生徒に示した言葉で、以来、捜真教育の原点として受け継がれています。

捜真女学校と捜真小学校

捜真女学校は日本の女性に近代的な教育を行い、広く社会に貢献する人を育てるために誕生しました。創立当初は12ヵ年の教育課程で、現在の小学校にあたる幼年科もありました。しかし、1899年、小学校での宗教教育が認められないことになったので、幼年科を廃止し、中等·高等教育8ヵ年の課程に変更しました。太平洋戦争後の新しい法制度の下で、1957年、かつての幼年科は共学の捜真小学校として再開されました。校章·校歌·校旗

校章

白い富士山と横浜の青い海誕生の地、横浜山手から現在地の神奈川中丸に移転することが決まった1909(明治42)年に定められました。白い富士山と横浜の青い海を象徴したモチーフに、女学校はSOSHIN JO GAKKOの略称SJG、小学校はSOSHIN PRIMARYの略称SPを配してあります。

女学校校章

女学校校章 小学校校章

小学校校章

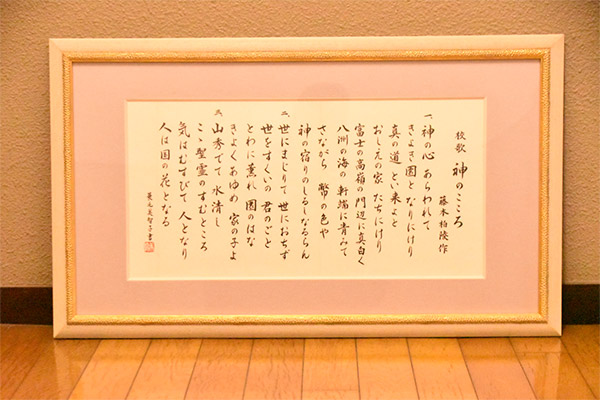

校歌

1909(明治42)年12月、捜真が山手から中丸に移ることが決まったころ、女学校教頭藤本傳吉が作詞し、アメリカの古い讃美歌”The Coronation Hymnal”381番‘Jesus, my rock’のメロディーで歌うことになりました。作曲者はRobert Lowlyです。

- 1 神の心あらわれて 清き園となりにけり

真の道とい来よと 教えの家たちにけり

※富士の高嶺の門辺にま白く やしまの海の軒端に青みて

さながらにぎての色や 神の宿りのしるしなるらん - 2 世に交じりて世に堕ちず 世を救いの君のごと

永遠に薫れ園の花 清く歩め家の子よ

(※繰り返し) - 3 山秀でて水清し ここ聖霊のすむところ

気は結びて人となり 人は国の花となる

(※繰り返し)

校旗

女学校の校旗は旧教員小倉遊亀(日本画家·文化勲章受章者)のデザインで、昔も今も校庭に咲く、からたちの花をあしらってあります。小学校の校旗は、小倉遊亀の弟子で旧教員の大福唯桂が手がけました。 女学校校旗

女学校校旗 小学校校旗

小学校校旗

歴史

歴史

- 1886/明治19年

- 山手67番でシャーロット·A·ブラウンにより創立

- 1890/明治23年

- 2代校長クララ·A·カンヴァース着任

- 1891/明治24年

- 山手34番に新校舎建設。校名を捜真女学校に

- 1910/明治43年

- 現在地である神奈川区中丸に校舎移転

- 1945/昭和20年

- 太平洋戦争の横浜大空襲で校舎全焼

- 1957/昭和32年

- 閉鎖されていた小学校を再開。自然教室開始

- 1986/昭和61年

- 創立100周年。パイプオルガン献納される

- 2016/平成28年

- 創立130周年。新校舎7号館完成

- 2021/令和3年

- 創立135周年。Soshin Action Plan 135策定

捜真を創り、支えた先生

-

シャーロット·A·ブラウン Charlotte A. BROWN

1839年12月9日、アメリカのニュージャージー州で生まれました。

1839年12月9日、アメリカのニュージャージー州で生まれました。

日本国内のキリシタン禁令が解かれた1873(明治6)年、アメリカン·バプテストの宣教師である夫ネーサン·ブラウン牧師と二人の娘と共に来日、聖書の日本語訳に携わる夫を助け、クララ·サンズ宣教師と協力して、近隣の子どもたちに聖書や英語を教える宣教活動にあたりました。

1886年、ネーサン牧師が亡くなり、サンズ宣教師もアメリカに帰ることになったとき、シャーロットは学校を始める決意を固めました。校舎は山手67番にあった日本で初めて日本語の聖書が印刷された印刷所、生徒は7名でした。その後、山手34番に広い校地を取得して新しい校舎の建設計画に着手するとともに、教育宣教師の派遣をアメリカン·バプテストの本部に依頼しました。

1890年、教育宣教師としてクララ·A·カンヴァースが来日すると、アシュモア牧師と結婚し、中国における宣教のために日本を離れました。1909年、再来日し、横浜山手211番の長女の家に住まい、何度も捜真を訪れています。1923年3月8日、山手の自宅で亡くなりました。83歳でした。外国人墓地のネーサン·ブラウンの墓に埋葬されました。

捜真教育の原点となった先生の働きに感謝して、現在の7号館2階の自立学習フロアーをシャーロット·A·ブラウン·メモリアル·センターと呼んでいます。 -

クララ·A·カンヴァース Clara A. CONVERSE

1857年4月18日、アメリカのヴァ―モント州で生まれました。

1857年4月18日、アメリカのヴァ―モント州で生まれました。

ヴァ―モント·アカデミーをへてスミス·カレッジで学び、26歳で州の小学校を指導する視学官に任命されました。その後、ヴァ―モント·アカデミーの教師となりましたが、キリスト教を知らない人々に聖書の言葉を伝える宣教師となる決意をしました。

1890年1月25日、シャーロット·A·ブラウンの招きに応えて横浜に上陸し、9月に捜真の校長となりました。翌年、山手34番に本格的な校舎が完成したころ、英語名をメアリー·L·コルビー·ホーム、日本名を捜真女学校と定めました。

1910年、山手34番の下に路面電車のトンネルが掘られることになったのをきっかけに、より広い校地を求めて現在地の神奈川区中丸に移転しました。この時、交通が不便であったため、生徒数は一時激減しましたが、一人ひとりを大切にするカンヴァース校長をしたって、生徒が集まり、4年後には100名を越えました。‘Trust in God. Be true to your best self’ (「神を信頼し、最善の自己に忠実であれ」)はカンヴァースが当時の生徒の手帳に記した言葉で、現在はスクール·モットーとなっています。1925年校長を辞任し、学校の近くに住んで、卒業生や教職員の訪問を楽しまれたそうです。1935年1月24日、永眠。来日から45年の歳月が経っていました。三ツ沢墓地に埋葬されました。

現在は、学院の2号館チャペルをカンヴァース·メモリアル·チャペルと呼んでいます。

ご挨拶

やさしさと たくましさと

学院長中島 昭子

そのために捜真学院では、児童·生徒一人ひとりが充実した人生を送るのに必要な知識と、自ら学び深く考え、それを発信する「ことば力」を培う教育に力を注いでいます。授業、クラブ活動、ボランティア活動、行事、内外の研修などを通して、児童·生徒が興味と関心を広げて学修し、生きる目的をしっかりと考えることのできるカリキュラムを組んでいます。また、成長期の児童·生徒の心を育てる日々の礼拝も本学院が大切にしている時間です。

1886(明治19)年の創立以来、時代の変化に対応した学びと時代を超えて変わらないキリスト教の教える愛とが、やさしくたくましく100年の人生を生き抜く人を育てます。

捜真教育の歴史と未来

そして今、変化の激しい時代にあって、科学技術の発展は、駸々として留まるところを知りません。おそらく、若い人たちは、解決困難な課題にあふれた社会で生きていかなければなりません。創造的思考や問題解決の能力を高めることがますます重要になってきます。

捜真学院は、「神を信頼し、最善の自己に忠実であれ」をモットーに、誠実さ、奉仕、リーダーシップ、自己と他者の尊重を大切にし、SOSHIN ACTION PLAN135にもとづき、「言葉」にフォーカスした教育、充実したリベラルアーツ教育を通じて、これからの社会に貢献する人を育ててまいります。

また、捜真学院は、聖書の「言葉」を大切にする伝統を受け継ぎ、次代につなげていきたいと考えています。聖書には「隣人を自分のように愛しなさい」(マタイによる福音書22章39節)また「平和を実現する人々は、幸いである」(同5章9節)とあります。捜真学院に学ぶ児童、生徒には、こうした言葉をぶれない心の軸として、それぞれに与えられた使命を、この社会で果たしてほしいと願っています。

理事長浅古 弘

1947年生まれ。早稲田大学大学院博士課程単位取得退学。

早稲田大学大学教授、Harvard Law School EALS客員研究員、国立台湾大学客座教授、

明治大学、立教大学、一橋大学、東京大学などの各非常勤講師を歴任。

2018年4月早稲田大学名誉教授。

日弁連法務研究所財団評議員、慶応義塾外部評価委員。

2020年5月より捜真学院理事、2023年6月理事長就任。