創立記念日となる本日、捜真では創立記念礼拝が守られました。

2021年度で本校は135周年を迎えます。

例年には全校がチャペルに集い、創立記念礼拝そして音楽会の時を共に過ごします。

今年度は新型コロナウイルスの影響で創立記念礼拝のみとなりましたが、130周年記念礼拝時の合唱「あまつみつかいよ」を聴き、捜真の歴史を覚えると共に守られ続けたことへの感謝の時を持ちました。

今年度チャペルに完成予定のステンドグラス「教えの家 建ちにけり」を象った栞が全校生徒に配付されました。

保護者の皆様

すでにお知らせいたしましたが、この度、新型コロナウイルス感染症の拡大により、家計急変の事由が生じ、学業の継続が困難になった児童·生徒を支援するため、新しく「児童·生徒緊急支援奨学金」制度を立ち上げました。従来の奨学金制度(貸与型)と異なり、奨学金を給付する制度です。給付型ですので、返還の必要がありません。

詳しくは添付資料でご確認ください。

9月9日、東京女子大学と本校との間に高大連携協定が締結されました。

大学での講座や行事、また本校で行われている大学出張授業などにおける交流と連携をこれまで以上に深め、教育の質の向上を図る協定となります。

調印式には学長茂里一紘先生、副学長和田博文先生、現代教養学部長小田浩一先生、大学宗教委員長佐野正子先生、高大連携担当林青司先生にご出席いただきました。

東京女子大学は、女子大学創立以来かかわりの深い大学であり、毎年複数の捜真生が進学しています。

本協定をもとにこれまで以上に連携を深め、質の高い学び、進路選択のための環境を整えていきたいと思います。

東京女子大学による紹介ページはこちら

【捜真クルーズ お申し込み受付開始】

10/16(土)の捜真クルーズの申し込み受付を本日17:00より開始致します。

10時スタートのツアーから14時スタートのツアーまで各回人数限定となります。

在校生や卒業生が少人数で校内をご案内致します。ぜひ生徒の生の声をお聞きください。

今後の新型コロナウイルス感染状況をもとに、オンラインを活用しての実施への変更の可能性がございます。実施形態に関わらず、保護者様·受験生の皆様はご希望に応じご来校いただけます。

皆様のご参加をお待ちしております。

お申し込みはこちらより

また、9.25 捜真クルーズの受付枠を若干名ですが増加しております。こちらも併せてご検討ください。

10月9日(土)13:30より、オンライン上にて「捜真女学校 秋のオンライン説明会」を開催致します。

学校ツアーを中心に、ご自宅から本校の様子や雰囲気をご覧いただける説明会となります。

皆様のご参加をお待ちしております。

特別追加プログラムとして、会終了後14:30から「捜真生に聞いてみよう」(本校在校生·卒業生とご家庭、お嬢様とが直接お話できるプログラム)を企画しております。

当日ご参加の有無をお伺いいたしますので、併せてご検討ください。

※Zoomでの開催となります。お申込みの方にzoom ID、パスワードをお届け致します。(アプリのダウンロード等は原則として必要ありません。/zoomの使用方法にご不明点がある場合にはこちらをご参照ください。)

オンライン実施とはなりますが、皆様にお会いできますことを楽しみにしております。

お申し込みはこちらより

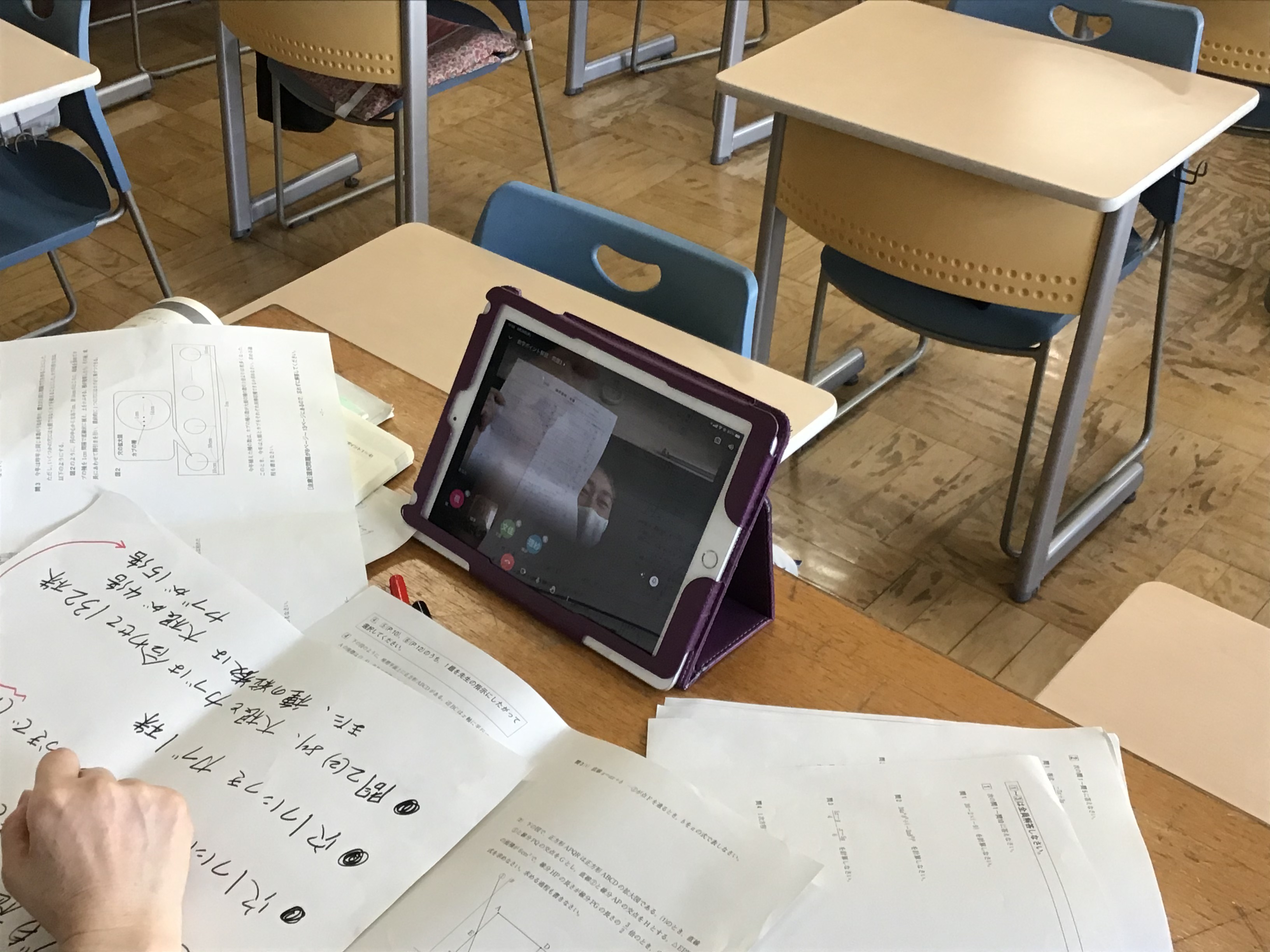

感染症拡大による緊急事態宣言を受け、本校では8月31日より臨時休校といたしました。休校期間中は、毎日オンラインによる授業を行なっております。

画面を通してではありますが、児童の元気な声とたくさんの笑顔が見られることをとても嬉しく感じております。授業では「チャット」を使っていつも以上に活発な「発言」があったり、間の休み時間にはお互いの宝物やペットを紹介しあったりと、オンラインならではの交流が見られました。

これからも、子どもたちの学びを止めない取り組みとともに、「つながり」を大切にしながら、わたしたちが今できることを進めていきたいと思います。

ご家庭の皆様には多くのご協力とお支えをいただいていることを心から感謝いたします。

9月29日(水)実施、第二回学校説明会のお申込み受付を本日17時より開始致します。

第二回学校説明会では、平日の学校生活·礼拝の様子をご覧いただけます。また、在校生保護者へのご質問·個別相談も承ります。

▼感染拡大状況をふまえ、プログラムを以下のように変更して実施致します。

·平日の学校生活(授業):会場と各教室をオンラインでつなぎ、中継にて授業の様子をご覧頂きます。

·予定しておりました在校生保護者による学校ツアーは中止とさせていただきます。別会場(カフェテリア)にて在校生保護者へのご質問·個別相談を承ります。

感染対策に十分留意して実施致します。ご参加の皆様におかれましても、消毒検温等にご協力をお願い致します。プログラムの更なる変更が必要となった場合にはメールにて皆様にご連絡させていただきます。

なお、10月9日(土)13:30より秋のオンライン学校説明会を開催致します。

オンラインでの開催となりますので、こちらへのご参加もご検討ください。(お申込み開始は9月9日よりとなります。)

第二回学校説明会お申し込みはこちらより

2021年7月29日、東洋英和女学院大学と本校との間で高大連携に関する協定が締結されました。

特別企画の交流·連携を通じ、大学への進学意識、教育の質が高まることが期待されます。

調印式には、東洋英和女学院大学 池田明史学長にご出席いただきました。

本校では毎年の大学出張講義をはじめ、高校生のうちから大学での学びに親しみ進路への明確なビジョンを持つため、様々な形での高大連携を進めています。

引き続き、よりよい学び·進路選択のための環境を整えていきたいと思います。

東洋英和女学院大学による紹介ページはこちら:

https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/2021/08/post_21.html

9/25(土)の捜真クルーズの申し込み受付を開始致しました。

9月のクルーズは感染状況をふまえ、教員による学校ツアーとさせていただきます。本校教員が少人数で学校内をご案内致します。

10時·11時·13時·14時スタートのツアーにて、それぞれ組数限定となりますが、お待ちしております。原則としてお一組2名様での受付となります。どうぞご了承ください。

なお、感染状況をふまえてのプログラム変更によりお申込み開始が遅れましたこと、当初の情報より変更致しましたこと、お詫び申し上げます。

9月29日説明会につきましても9月初旬のお申込み開始を予定しております。ご了承ください。

お申し込みはこちら

8/26から全学年を対象に夏期講習が行われています。

感染対策をふまえてオンラインでの講習が中心となっています。

画面越しではありますが、久しぶりの対面。そして久しぶりの授業にも少しずつ感覚を取り戻していったようです。オンラインだとむしろ質問がしやすいという声も。

感染拡大が強く懸念される状況ではありますが、学びを止めることなく進んでいきたいと思います。

新型コロナウイルスによる現状況を考慮し、9月9日(木)に予定しておりました学校説明会は実施方法を変更し、オンラインにて本校のご案内をご視聴いただくかたちにさせていただきました。お申込いただいたご家庭にURLをメールでお伝えいたします。ご試聴できる期間は9月30日までとさせていただきます。(当日のLive配信はございません。)

説明会当日にお配りする予定であった書類一式は郵送させていただきます。

こちらのフォームからお申し込みください。

何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

『乙女の山登り 春夏秋冬 季節ごとに楽しむ山案内』

山と渓谷社アウトドア出版部 山と渓谷社

『あたらしい登山案内 趣味と気分で選べる山ガイド』

ホシガラス山岳会 パイインターナショナル

『げんさんとよーこさんの山ごはん』げんさん&蓮池陽子 山と渓谷社

夏休みも終盤を迎え、そろそろ宿題がなぁと思う人もいるでしょうか。夏の思い出は作れましたたか。

私は今夏、久々に山の端っこを歩いてきました。そこで読んでみたのがこの3冊。

山を歩くときは、自分の足で登ります。場合によっては手も使います。誰も代わりに登ってはくれません。最初の一歩から最後の一歩まで自分が歩きます。但し、一緒に歩いてくれる仲間はいます。「この草はね…」と声をかけたり、一休みして水を一杯飲んだり、弁当を広げて笑いあったり。山のごちそうには、木々の香りや、すがすがしい頂上のそよ風や、仲間の励ましなどがあります。日常生活の中ではなかなか気づけないことがみつかります。

夏はもうすぐ終わりますが、秋に向けて山の木々は赤や黄色に色づいて、登ってくる人達を待っていてくれます。この3冊を携えて、あなたも近くの山に出かけてみませんか。いずれも素敵な写真と、コースの説明、必要なグッズ、山の近くで手に入る美味しいもの紹介がされています。

ちょっと慣れてきたら、バーナーやコッヘルを持参して料理をしてみるのもいいですね。簡単なレシピなので、巣ごもり中の晩御飯にもおすすめです。

捜真では、ピアノ、声楽、書道、茶道の課外授業が行われています。その道のプロの先生のご指導の下、生徒たちはお稽古に励んでいます。

この度、課外書道受講者7人が出品した「第70回 浜書展」で、4人の生徒が入選を果たしました。8月18日(水)から8月22日(日)まで、横浜市民ギャラリーで展覧会が行われ、出品した方全員の作品を見ることができるそうです。ただし、コロナ感染状況によって入場制限などもあるようですので、予めご了承ください。

7月31日、8月21日に夏のミニ説明会を開催いたします。

「保護者ボランティア&在校生が語る捜真女学校」と題して、お申し込み時にご質問を頂戴し、直接保護者&在校生にお答えいただこうと思います。

保護者および在校生の生の声をぜひお聞きください。

7月の回はすでに満席、終了致しましたが、8月21日11:00~の部は開催は若干空席がございます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

(詳細はご案内チラシをご覧ください。)

中学部ソフトボール部は、横浜市5位で県大会に出場し、県でベスト16に入りました。

夏の大会は桐蔭学園との合同チームで出場していますが、桐蔭学園の2人がいなければここまでの結果は残せなかったと思います。桐蔭学園の2人に感謝です。

中学部3年生はこの大会で中学部を引退し、高等学部のチームに合流します。

今まで応援ありがとうございました。

こちらもぜひご覧ください。動画も掲載しています。

1学期には図書委員会主催の講演会が2回開催されました。

《第一回 横浜こどもホスピス講演会》

昨年から図書委員会の活動に「企画班」を新たに設け、活動の幅を広げるアイデアを出し合っています。その中で、今秋に金沢区にオープンする「横浜こどもホスピス」について勉強をしていきたいというアイディアがでました。勉強のための講演会開催について問い合わせをさせていただいたところ、「喜んで!」と代表理事の田川尚登氏からお返事をいただき、「横浜こどもホスピス講演会」が実現しました。まだまだ始まったばかりの勉強会ですのでお知らせできることは少ないですが、今後も継続していく気満々の図書委員会です。

《第二回 チャイルド·ライフ·スペシャリスト講演会》

「横浜こどもホスピス」主催の講演会で講師をなさっているチャイルド·ライフ·スペシャリスト、石塚愛氏にも、夏休み直前にお話をうかがいました。今回は図書委員がホームルームで呼びかけて、図書委員以外の生徒からも参加があり、中には自分の進路について考えている高二、高三の生徒もいました。

子どもたちにかかわるお仕事ですが、普段はあまりご縁のない病院での働きに、生徒たちの質問も真剣。講演会の後には、ベッドの上でも遊べるおもちゃを作りました。学年を超えて、生徒たちはビーズやスパンコールに目を輝かせていました。病児の子どもたちの心に近づくことができるよう、見聞を広めていきたいです。