高校受験をお考えの中学生の皆さん、高等学部入学1期生(現高3生)のインタビュー動画をご覧ください。

「本当に大切なこと」

高二担任 内山仰太郎

こちらから讃美歌291番「主にまかせよ汝が身を」を聞くことができます

【聖書】マルコによる福音書12章28節~31節

彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進み出、イエスが立派にお答えになったのを見て、尋ねた。「あらゆる掟のうちで、どれが第一でしょうか。」 イエスはお答えになった。「第一の掟は、これである。『イスラエルよ、聞け、わたしたちの神である主は、唯一の主である。 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』 第二の掟は、これである。『隣人を自分のように愛しなさい。』この二つにまさる掟はほかにない。」

********************************************

古い話ですが、「ベストキッド」という映画があります。1984年のアメリカ映画です。気弱なひとりの少年が空手を通じて大人として成長するという王道の青春映画です。コロナ禍で礼拝の話をしなければと考えて、ここ最近、なぜか私が高校生の時に見たその映画の1シーンを私は思い出していました。

主人公の少年はミヤギという空手の達人に弟子入りします。しかし、ミヤギはカラテを全く彼に教えません。彼が少年に命じたのは、クルマのワックスがけと塀のペンキぬりを正しい形でていねいに手を抜くことなく毎日行え、ということでした。

少年がミヤギに命じられたことの意味が分からず、仕事をいい加減にし始めると、ミヤギは怒り、与えられている仕事にちゃんと向き合ってやれ、手を抜くなと怒ります。少年は意味は分からなくても、ミヤギに空手を教わりたい一心で、目の前のことに集中し、命じられた仕事を最後までやり抜きます。そして、彼は後に人生をかけた試合に臨んだときに気づくのです。ワックスがけとペンキ塗りでたたき込まれた動きが空手の防御の型として、彼の身体操作の完全な一部になっていたということを。

私たちは新型コロナの流行という予期せぬ出来事に、今、翻弄される日々を生きています。当たり前のように出来ていたことが出来ない日常、「新しい日常」とは何なのかを考える日々を送っています。

コロナが明らかにしたことは、これまで私たちが当たり前だと思っていたこと、普通に出来ると思っていたことは、当たり前でも普通でもなかった、ということです。

将来、何になりたいのか、どんな職業につきたいのか、そいうことを考える前提となってきた社会のありようは、コロナウイルス一つで変えられてしまうような不確実なものであった、ということです。皆さんが将来、生きていく社会のシステムは、間違いなく今とは大きく変わっていることでしょう。そんな時代にあって、将来のことが決まらない、決められない、そう思い悩むのは当たり前のことです。

混乱の中で、何が「最も大切なこと」なのか「正しいこと」なのか、その大切なことを得るために、今、私は何をすればいいのか、それを真剣に考えれば考えるほど、むしろ迷いは大きくなるのかもしれません。

しかし、きっと一生続くであろう、その問いを若い時から答えがわからなくとも問い続けることが、実は私たちが生きていくために最も大切なことなのではないだろうか。そのことを今回のコロナの問題は思い出させてくれたと私は今、思っています。

古代ギリシア世界が、それまでの秩序が壊れ混乱の中にあった時に登場した哲学者ソクラテスは、「無知の知」という言葉を私たちに残しました。「私はまだ何も知らないということを知っている。だからこそ、混乱の中にあってもよく生きるために本当の事を知ろうとするのだ」という意味のことばです。「美しい」とは何であるか、「正しい」とは何であるか。それを知らない、わからないからこそ、人生を通してそれを追い求める、そのために生きる、そこに人生の意味がある、ということです。

捜真女学校という校名は、このソクラテスのことばに通ずるものがあると思います。真を捜す、それこそが生きること、その精神を校名として掲げる学校に、今、皆さんは学んでいる。そのことを、この困難な時にこそ今一度思い出したいと私は心から思います。

聖書に示された言葉を変わらぬ真理であると信じ「神を信じ、隣人を自分のように愛せ」という言葉が意味すること、自らの具体的な人生の中で追い求めること、今、私が目の前にしているなさねばならぬ務めは、その真理を知る道につながっていると信じ、その務めに忠実であること。迷いの中にある時、混乱の中にある時こそ、そのことを思い出してほしいと私は思います。

だから、今は意味がわからずとも、迷いの中にあったとしても、私自身に与えられているなすべきことにしっかり向き合いましょう。うつろいやすいこの世で何が損なのか、得なのかではなく、それを超える真理を見つけるためにも、なすべきことに全身全霊を尽くしてみましょう。それが「本当に大切なこと」を教えられる最善の道だと信じて。

その先で、私たちはきっと「ベストキッド」の少年のように、真理が私の一部になっているということを知らされる日を与えられるのだと私は思うのです。

今、赦されている目の前の学校生活を、学びの日々を、それが真理に至る道なのだと信じて、共に歩んでいきましょう。

「おさなごのように」

高二担任 廣川敦子

こちらから讃美歌2編26番「小さなかごに」を聞くことができます

【聖書】マタイによる福音書18章3節

「はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。」

********************************************

先日、朝出勤しようとした夫が、家の駐車場から私に電話をしてきました。

子どもを連れてとにかくすぐに来てというので、何事かと飛んで行きました。駐車場に着くと夫が指をさす先には、小さなクワガタが歩いていました。一緒に来た息子は大喜びで「わー、クワガタだ!ねぇ、ウチで飼ってもいいよね?」と私に言ってきました。必ず自分で世話をすることを約束して家へ連れて帰りました。

大喜びの息子は、興奮気味に話をしてきます。「クワガタって夜行性なのに、なんでこんな朝に歩いてたんだろう。しかも駐車場にいるなんて、ラッキーだったね。見て見て、木にしがみつくために足がこうなってるんだよ。」と嬉しそうです。息子に虫の知識が割と豊富にあることに少々驚きました。

しかしながら虫を触ったりするのがあまり得意ではない私にとっては、正直ラッキーとアンラッキーな気持ちが入り混じっていました。

息子は早速プラスチックの入れ物にクワガタを入れ、入れ物の周りに黒い画用紙を貼って、夜を再現しているようです。そして小さなライトを横に置きました。なんでライトを置くの、とたずねると、「これはお月さまの代わり」と言っていました。

10時に近所のホームセンターが開いたら、クワガタの飼育セットを買いに行くことになりました。まだ2時間あります。息子は気が気ではない様子で、じっとクワガタを見ては「もうすぐお布団とごはんを買ってくるから、待っててね。」と話しかけています。

クワガタ一匹でこんなにも嬉しそうにする息子の姿が、かわいいなぁと感じました。

無事に飼育セットを手に入れ、クワガタを中に入れました。すぐに土の中へもぐっていき、見えなくなってしまいました。すると息子は「夜になればきっと出てくるよ。だから今日の夜中は1時間ごとに起きてチェックしたいから、起こしてくれる?」というのです。内心うわーと思いつつも、「わかった。1時間ごとにまずは私が見て、もし出てきたらその時は必ず起こす。」と約束しました。

10時の就寝後、私は夜中の2時から1時間ごとにチェックをしました。結局初めてクワガタが姿を見せたのは朝の7時でした。息子に「クワガタ出てきたよ。」と声をかけると、とび起きて見に行きました。そして「よかったー、生きてるね。」と安心した様子でした。

その後1週間ほどたった今も、クワガタは無事に生きています。

幼い子どもは、虫など目の前の命あるものを怖がることもなく、ごく自然に愛することができます。しかし大きくなるにつれ、虫はいやなもの、怖いもの、できれば触りたくないもの、という認識にかわってゆくのです。逆に幼い頃あれほど怖かったお化けの存在は、いつのまにか怖くなくなっています。年齢に伴う感覚的な変化とは、あらためて不思議なものだと思わされます。

私の中で神様の存在とは、幼い頃は疑うことなく純粋に怖れ信じるものでした。中学生の頃にはいやなもの、となりました。でもまた高校生の頃に、やっぱり自分の中で大切で信じるものに変わりました。

私が神様を信じて生きると決めた時から、20年以上が経ちました。

時には大きな困難にぶつかることもありました。でもあとから振り返ってみたとき、結局は神様に守られている、愛されているという感覚的なものに救われているような気がします。

これからも神様を信じ、与えられる恵みに感謝して生きてゆきたいと思います。

「正義中毒とイエスの教え」 宗教主任 藤本 忍

こちらから讃美歌234番A「昔主イエスのまきたまいし」を聞くことができます

【聖書】ヨハネによる福音書8章1節~11節

イエスはオリーブ山へ行かれた。 2朝早く、再び神殿の境内に入られると、民衆が皆、御自分のところにやって来たので、座って教え始められた。 3そこへ、律法学者たちやファリサイ派の人々が、姦通の現場で捕らえられた女を連れて来て、真ん中に立たせ、 4イエスに言った。「先生、この女は姦通をしているときに捕まりました。 5こういう女は石で打ち殺せと、モーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。」 6イエスを試して、訴える口実を得るために、こう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。 7しかし、彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい。」 8そしてまた、身をかがめて地面に書き続けられた。 9これを聞いた者は、年長者から始まって、一人また一人と、立ち去ってしまい、イエスひとりと、真ん中にいた女が残った。 10イエスは、身を起こして言われた。「婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。だれもあなたを罪に定めなかったのか。」 11女が、「主よ、だれも」と言うと、イエスは言われた。「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは、もう罪を犯してはならない。」

********************************************

数か月前、毎週土曜日に放映されているTV番組「世界一受けたい授業」をたまたま見ていました。すると脳科学者の中野信子さんが出演されていて、「今、日本では、正義中毒が流行っている!」というタイトルで授業をしていました。大変興味深い内容でした。彼女が言うには、今、日本では、自分と異なる意見を持つ人を赦せない人が増えている、特にインターネット社会になり、SNSが普及したことによって、そこに拍車がかかっていると言っていました。とっても納得しました。

なぜなら、芸能人や著名人の言動だけでなく、自分の隣に座っている人の仕事上のミスや気に入らないことまでも、ツイッターやインスタなどのSNSによって簡単に拡散され、どこの誰かわからない人から誹謗中傷を受けたり、どこの誰かわからなくても、誹謗中傷をしたりする人が事実、存在しますし、その誹謗中傷で傷ついた人が命を落とすという社会問題にすらなっているからです。

では、なぜSNSNの普及が「正義中毒者増殖」の拍車をかけているのでしょうか。それは、匿名性とその世界だけの共感性が原因のようです。何を言っても顔や名前がバレないという安心感。一緒になって攻撃しているという連帯感。更に、人は人を裁く時、快楽物質であるドーパミンが脳内で大量に出ていて、「人への攻撃」は楽しくて止められない中毒性があると言うのです。ターゲットを決めては攻撃をして、感情が収まればまた次へと相手を変えて再炎する。怖い話だと思いながら、インスタで自身の投稿をたくさん揚げて「いいね」をたくさん欲しがる人の心情とも似ているのではないかとも思いました。「正義中毒」も「いいね」もどうすれば終わるのか。それは、多分、自分にとっての絶対的他者からの「たった一つの『いいね』」を貰えれば、不特定多数からの「いいね」なんていらなくなるのではないか、と思ったりもします。でも、このたった一つの「いいね」が得られないがために、多くの人は彷徨っているのかもしれません。

また、授業の中で中野さんは、日本人は人に対して寛容に接するのに必要なセロトニンという前頭葉の物質が世界で最も少ない民族である、とも言っていました。日本人同様に少ないのは北欧の人たちです。要は日照時間に比例するということです。日本は気候帯として北欧とは違うわけですから、とどのつまり、屋内で過ごす時間が非常に多い内向きの国民性と言えるのだと思います。

最後に私が最も関心を持ったのは、正義中毒症の解決方法です。

一つ目は相手にも自分にも一貫性を求めないということです。人間というものはどこまで行っても不完全なもので、永遠に完成しないということを弁えておくことです。私は将来夫となる人と24~5歳のころに付き合い始めました。長くお付き合いすると、昨日言っていたことと今日言っていることと違う、この人、なんなの?と思うこともよくありました。当時の私は、なぜあんなに普段優しい人が、時々頑固になるのか。果たして優しさと頑固さは同じ人間の中に成立するのか、考えました。そして、彼に質問しました。すると彼はこう言いました。「君もまだまだ未熟な人間だな。人間とはそういう矛盾した存在なんだよ。一人の人間の中に相反するものが共存する、そういう矛盾した存在が人間なんだよ。」と。

もう一つの解決方法、それは、対立でなく並列で考えることです。対立軸から抜け出して、何事も並列で処理する、つまり全てを相対化することです。互いに互いを包み込んでいく、これが正義中毒から解放される秘訣だそうです。

本日の聖書箇所ですが、姦淫の現場を押さえたと意気揚々と律法学者やファリサイ派が主イエスの所にやってきます。姦淫の現場であれば、男性もいたはずです。しかし、女性しか彼らは連れてきません。公平に裁こうという気はなく、あくまでも主イエスを試そうというわけです。しかし、主イエスは何も言わずかがみ込み、指で何かを書いています。私達はついつい主イエスが何を書いたかが気になってしまいがちですが、地中海世界の人間であれば、この行為が何を意味するのかすぐにわかるようです。それは、あなたのやり方に従って、この話を進める気はもうとうないという、ハッキリとした拒否、拒絶、不参加の意志表示なのです。彼らはイエスが参加してこない、不参加の意志を示しているのがわかったからこそ、執拗に問い続けました。しかし、主イエスはやはり同じ土俵には乗ってきませんでした。と思った次の瞬間、主イエスはこの状況を一変させます。それがこの言葉です。「罪のない者がまずこの女に石を投げよ。」訴えられた女性も、訴えようとやってきた律法学者もファリサイ派も共に同等な人間として、一貫性のない一罪人として並列に置かれたのです。そして主ご自身でさえ、その身を低くかがめて、同じ地平に立たれて「私もあなたを罪に定めない」と言われるのです。彼女を裁こうとする者には過去の罪を思い起こさせ、今、まさに罪を犯した女性には、赦しと解放を与えて未来へと押し出されたのです。聖書には、年長者から始まって、一人、また一人と立ち去って行ったとあります。これは事実だと思います。中1の生徒に「罪人だと思う人?」と聞いても、誰一人手を挙げません。しかし、高三の生徒に「自分には罪があると思う人?」と聞くとほぼ全員手を挙げます。

主イエスが生きられた紀元1世紀は、心理学も脳科学も全く存在していない時代です。しかし、現代、それらが解明されればされるほど、主イエスがなさったことがどれほどのものなのかがわかります。漸く時代が主イエスについて来た、と言えるのかもしれません。当時の人々が主イエスの教えの新しさに感嘆し、魅せられ、救われたように、現代の私も主イエスの教えの新しさに魅了され、そして救われています。姦淫の女性を一緒になって裁くのではなく、一貫性のない罪人として並列に立ち、互いに互いの罪を包み込んでいく、そのような交わりをしていきたいと思います。なぜなら、姦淫の女性は私達自身だからです。キリストに出会うことによって変えられるのは、人間観であり、世界観であり、そして人生観なのだと思います。

🎵一人だにも、滅ぶるは、み旨ならじ、助けよ🎵 讃美歌493番より

今回は「父子家庭」と、「父親が考える仕事と子どもとのかかわり方」についての本を紹介します。一つ一つの家庭や家族は千差万別ですが、自分の知っているもの以外にも、世の中にはこんな生き方暮らし方があるんだと、この二冊から教えてもらいましょう。

『君たちにサンタは来ない』朝日寅介 ヨシモトブックス

このタイトルを見て、ずいぶんストレートだなと思いました。

きっと経済的に恵まれていない家族のお話なんだろうな。

「君たち」ってことは、パパと子どもたちのお話?

ページを開いてみると、なんだなんだどうした!

父が子ども二人と暮らすときに決めたルールは一つ。「どんなに忙しくても、どんなに大変でも、食事は手作り」珍しくないそのルールを父が守ることは困難を極めていく。

実話をもとにしたお話だそうですが、現実がここまで苦しいものだとは想像していませんでした。テレビのドキュメンタリーや新聞記事よりずっとずっと痛みを感じる一冊でした。社会は、私は、何に目を向けていけばいいのか。この記録から教えてもらいましょう。

『ぼくと仕事、ぼくと子ども』影山大祐 トランスビュー

私は母親なので父親の気持ちをうまく想像できません。

まして、40代50代の若いお父さんたちとかかわることも少ないのでさてどんな様子なのか覗いてみることにいたしましょう。いやいや、世の中は随分と変化?進化?してきていました。

この本の10人の語り手たちの思いは、私にもよく理解できました。でもそれは、一昔前までは女のひとの役割とされていたものが多い。

最近の若者は探究心や発想力が乏しいだなんて言われていますが、とんでもない。やるべきことをやっている人はいるんです。ましてや男、女の区別なく、自分が選んだものを行動に移している人は、眩しい。

そのそばで育つ子どもたちは、どんな大人になっていくのだろう

試験も始まり、暑さとともに息が詰まる思いをしていませんか。そんな時に、一息つける2冊の本を紹介します。

どちらも「そう来たか!」と肩の重荷がすっと下りるような読後感を味わえます。でもまあ、試験が終わってから読んでくださいね。

『二枚腰のすすめ 鷲田清一の人生相談』鷲田清一 世界思想社

帯には次のように書かれています。「哲学者が答える71の悩み」。鷲田さんの著書で一番のお気に入りは『普通をだれも教えてくれない』。いつでも手にとれるように我が家の定番の場所に置かれています。ちょっと辛口でその鋭い観察眼が背筋をしゃき~んとさせてくれます。

この本は、読売新聞の「人生相談」欄に掲載されていたものをまとめたものです。

相談内容 →「もやもや」

その答え →「比較して感じる幸福はそんなに長く続きません。もっと幸福そうな人に出会えば、ぺしゃんこになってしまうのですから。」

そうだよな~。

『駐在日記』小路幸也 中公文庫

小路さんの作品には、「いい奴」が必ず登場します。

この一冊もはずしません。簑島周平は山に囲まれた駐在所 に勤務する元刑事のお巡りさん。

妻の花は元外科医。そんな二人の周りに巻き起こる大きな小さな事件を、期待を裏切らず周平さんが解決していきます。

人と人ってあったかいよなぁと、思わせてくれる一冊です。続きも読みたくなりますよ。

先週8月18日から学校生活が再開され、1学期の期末試験が行われました。

毎日行われている礼拝のメッセージをご紹介していきます。今日は先日の中1、中2放送礼拝のメッセージです。

「いのちのみことば」 中2担任 小澤淑恵

こちらから讃美歌501番「いのちのみことば」を聞くことができます

【聖書】ヨハネによる福音書 第1章1節~3節

初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。 この言は、初めに神と共にあった。 3万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった。

********************************************

英語科中2担当の小澤です。中1の皆さん、初めまして。中1と中2の英語のテストが昨日ありましたが、いかがでしたか。これからどう勉強していけばいいのかが分かったのではないでしょうか。とにかく聞いて聞いて聞いて、音読して、暗唱して、正しい英語を体に覚えさせましょう。

私たちが日本語を話せるようになったのも、何度も何度も日本語を聞いて、真似をするうちに、いつの間にかできるようになったのです。英語でも同じです。ただし、英語をあえて使わなくても生活できる環境にいるので、英語を覚えるためには、意識してたくさん聞かなければいけません。

ずいぶん前に、ラジオのインタビューで、ある大物実力派歌手が話していたエピソードが大変印象に残っています。その方は著名な作曲家の先生に弟子入りして歌を学んだのですが、手本となる音源(レコードの1曲)を100回聞きなさい、という指示を受けたそうです。途中で歌ってはいけない、聞き流してはいけない、注意して100回聞いた後で、初めて自分で歌う、という教えだったそうです。その結果、息づかいから発声、リズム等、歌の全てにおいて、大きな学びとなったそうです。

初めて捜真で中1を担任したとき、「捜真生はいつから捜真生らしくなるのだろう」と、興味を持って観察したことがあります。それぞれ別々の小学校から入学してきた新入生たちですが、5月の半ば過ぎてくらいから捜真の雰囲気が出てきました。どうしてだろう、とずっと考えているのですが、きっと、100回まではいかなくとも、それくらい多く、毎日の礼拝や授業やホームルームで、聖書の御言葉を聞き続けていたからではないか、と思いました。

人は言葉でできています。あなたの言葉があなたの考え方をつくります。正しい英語をたくさん聞きましょう。美しい日本語を使いましょう。新しい言葉をたくさん学びましょう。そして何よりも、聖書の「いのちのみことば」を毎日心に入れましょう。

短い夏休みでしたが、メリハリをつけて、過ごせたでしょうか。

暑さや感染症対策で、外出もままならなかったので、再び読書三昧の日々を過ごしました。その中から何冊か紹介します。

『いのちの停車場』南杏子 幻冬舎

救命救急センターの副センター長、白石咲和子。ある日、許容範囲を超えた救急外来を受け入れたことの責任を問われ、その職を引くこととなった。

実家のある金沢に戻り、救急医とは全く違う在宅医療に携わる幼馴染、仙川に乞われその仕事に臨むが…。

若い人にはまだピンとこないかもしれませんが、肉親を見送ったり、残された時間を意識するようになると、自分の生き方を考えることが多くなります。私も母の最期を緩和ホスピスで看取った経験があったため、この本を手にとりました。

「命」の価値は人それぞれだと思いますが、自分の命の終わりを娘の手に託すことを望んだ咲和子の父に、胸をギュッとつかまれる思いがしました。

今この一瞬を生きることを大切にしたいです。

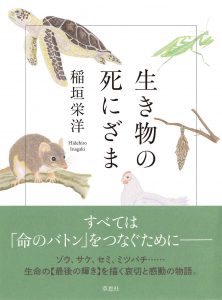

『生き物の死にざま』稲垣栄洋 草思社

著者の稲垣氏は52歳(まだお若い!)。専門は雑草生態学。

たくさんの著書があり、最近図書館でも何冊かを購入しています。

私たちの身の回りにいる、生き物たち。そこには人と同じ命があります。この本ではその命の終い方が紹介されています。

「ハサミムシ」その卵はかえるまでに40日以上。長ければ80日 かかることもある。母親はその間ずっと卵を守り続ける。しかし、幼虫は母の体を食べ尽くし、母は命を終える。さて、母親はそれを幸せと感じるのだろうか。

「ベニクラゲ」クラゲが地球に出現したのは5億年前。大昔から命をつないできたクラゲだが、中には不老不死といわれるクラゲもいる。それがベニクラゲだ。寿命はないが、死は突然やってくる。ウミガメに捕食されてしまうのだ。5億年生き続けたかもしれない命はあっけなく終わる。自然の中の命は潔く、そして私たち人間の目には、なかなか届かない。

稲垣氏の著書には、普段私たち人間の目には届かないものがたくさん紹介されています。そこには人間と同等な命に対する敬意が感じられます。

「命」があるのは私だけではありません。

残暑お見舞い申し上げます。

8月29日(土)ミニ説明会「卒業生に聞いてみよう」は、おかげさまで満席となりました。次回の説明会は9月19日(土)「在校生に聞いてみよう」の予定です。8月31日よりご予約いただけますので、もう少々お待ち下さい。

厳しい暑さが続きます。皆様どうぞご自愛くださいませ。

【中3総合“仕事!”】

捜真総合学習の目玉でもあります、中3の“仕事!”が始動しました。今年は休校期間が2ヵ月ありましたので、例年通りのプログラムではありませんが、classroomを使って動画の視聴をしたり、formsのアンケートに答えたり、新しい取り組みにも生徒たちは積極的に参加しています。自分の選んだ職業を一つに絞るために、図書館で請求番号や本の配置の確認をして職業の本を選書しました。請求記号は高校を卒業しても知っていれば文献の検索に便利ですのでいい機会になったと思います。2学期には、レポート作成やインタビューに挑戦します。

【中3国語ブックトーク】

中3は総合と並行して、国語「ブックトーク」のための選書に図書館にやって来ました。その後、5人一組となって、それぞれが選んだ3冊の本をブックトークしました。発表をする生徒も聞く生徒も程よい緊張感の中、沢山の本に囲まれて本の世界を味わっていました。グループの代表に選ばれた生徒は、この後クラス全員の前で発表に臨みます。

【中2短歌】

中2国語の授業では、短歌の鑑賞を行いました。教科書に載っている歌人の作品を図書館の書籍の中から探し出し、レポートにまとめます。一つ一つの作品を丁寧に吟味する練習ができたようで、黙々とペンを走らせる音があちこちから聞こえていました。

【サマープレゼント】

捜真の図書館「エーカック記念図書館」では、一年に2回、夏と冬の長期休みに先生方から生徒に向けて、本の紹介をしています。

今年も「サマープレゼント」の季節となり、先日、中学生には冊子の配布を、高校生にはclass roomで配信をしました。

先生へのお礼のコメント

*A先生へ 『故事成句でたどる楽しい中国史』 慣用句やことわざや故事成句が好きで、「故事成句」という言葉にひかれ、コメントを読んでみたらおもしろそうなので、今度借りてみたいです。(中1)

*S先生へ 『歴史に「何を」学ぶのか』 本の紹介を読んだだけで、歴史が今より好きになれそうな本だと思いました。私は少し「暗記」が苦手なので、一回読んでみたいと思いました。(中1)

前回ホームページで本の紹介をしてくれた中3の元図書委員に続いて「何かお手伝いすることはありませんか?」と声をかけてくれた中2の生徒に本の展示をお願いしました。今はPOPを作って先輩後輩が手に取りやすいように工夫をしてくれています。

感想

*並べている間、みんなで「これはここじゃない?」と話し合っているうちに、「はっ」と気が付くと一時間たっていました!『はにわの世界』の置き場所に困りましたが、ドシドシ借りていってくれたら嬉しいです。

*初めて本の展示をしたので、何回も何回も試行錯誤をしながら頑張りました。並べながら「この本知ってる!」「この本面白そう…」など、どんどん本への興味が深まりました。棚がぐちゃぐちゃになるくらい皆さんに読んでほしいです。図書館で待っています。

*今回の本の展示は「この本をどう展示すれば目に留まるだろうか」などを3人で考えて並べました。途中、新しい本との出会いもあり、実際に借りたものもあります。特に『死体が教えてくれたこと』という本が心に残っています。

「キリストの香り」

音楽科 河原真実

今日は7月17日(金)中1、中2の放送礼拝でのお話をご紹介します。

こちらから讃美歌452番「正しく清くあらまし」を聞くことができます

エフェソの信徒への手紙 5章1節~2節

あなたがたは神に愛されている子供ですから、神に倣う者となりなさい。

キリストがわたしたちを愛して、御自分を香りのよい供え物、つまり、いけにえとしてわたしたちのために神に献げてくださったように、あなたがたも愛によって歩みなさい。

************************************************************

先日、と言っても早くも2か月ほど経っていますが、コロナ休校中にSNSで、ニューヨーク州のクオ

モ知事の定例会見の動画が流れてきました。

その話の内容は次のようなものです。

定例会議の終盤、クオモ知事が彼の所に送られてきた一通の手紙を読み始めます。

「“親愛なるクオモ様。この国を襲った災害により、あなたが信じられないほどご多忙であることを知っているので、あなたがこの手紙を読むことはないだろうと真剣に思っています。

現在私たちは国家的危機に瀕していることは間違いありません。(中略)私は元農家で、カンザス州

北東部の田舎で妻と二人で暮らしています。妻には肺が一つしかなく、残された肺は度々問題を起こします。彼女は糖尿病も患っています。私たちは70歳を超え、正直言って私は彼女の事を心配しています。私が農業をしていた時からの残り物ですが、N95のマスクを1つ同封します。未使用です。もし可能ならこのマスクをあなたの州の医者か看護師に渡してあげてください。私は家族の為に4つ保管しておきます。これからもどうぞ頑張って下さい。 デニスとシャロンより”」

クオモ知事は続けてこう語りました。

「ここにこの人の人間性を垣間見ることが出来ます。マスクが5つある。あなたならどうしますか?

5つとも自分のためにキープする?それとも隠しておきますか?この人は、この貴重な1つのマスクをニューヨークに送った。見知らぬ医師と看護師の為に。なんて美しい話でしょう。なんて寛大な心でしょう。それは愛。そして勇気、そして寛大な気持ち。それがこの国を美しくする理由で、アメリカ人を美しくしてくれる。そしてこの寛容な精神が現在目にする酷い光景を隠してくれる。」

少し話が変わりますが、学校が再開して間もなく、私が音楽室で一人消毒作業をしている所に中学生が訪ねてきてくれました。彼女は私の顔を見るなり「席上献金」と書いてある、1600円が入っている封筒を渡してくれました。私は一瞬意味が分からずに、「え?何の献金?」と聞いてしまいました。

中1の皆さんはまだご存知ないかと思いますが、捜真女学校では里親委員会の行う里親献金の他に、

奉仕委員会が毎週クラスで献金を集めて、年度末には1年で集まった100万円を超す献金を、東北の方々への支援や貧しい国の医療活動、アジアの国々でのキリスト教活動の支援の為にお捧げしています。

本当は今年度も毎週献金を集めるはずなのですが、ご存知の通り今年はまだ実現していません。

奉仕委員会もまだ立ち上がっていないし、献金の呼びかけもしていないのになぜ?と私は不思議に思って彼女の渡してくれた献金に対して「何の献金?」と聞いたのでした。すると彼女は、「HPで礼拝を受けているのに、献金をできていなかったので」と答えてくれました。確かに、封筒に書かれた“席上献金”とは、単なる募金や支援金ではなく、礼拝で語られる神様の“み言葉”に対する感謝のしるしとして行われるものです。

彼女はもともとクラスで行われる毎週の献金は1回100円と決めていて、1か月4週間、3月から6月までの4か月分として1600円を持って来てくれたのでした。自分のお小遣いの中からその金額を出すと決めてそれを実行することがどんなに難しい事か、皆さんもわかるのではないでしょうか。

コロナ休校が始まってすぐに、高校生が皆の生活のリズムを整える為にもと、独自に毎日決まった時間にオンライン礼拝を始め、休校中のHP礼拝も、分散登校中のチャペル礼拝も、全て生徒の皆さんからの要望によって始められたものでした。

チャペルでの有志礼拝には、計画当初の予想に反して毎日たくさんの人が集い、なんとも言えない良い雰囲気の中で、皆で一緒に礼拝を守りました。

今週の水曜日の朝には、ずっと出来ていなかった生徒有志の祈祷会が再開しましたが、きっと少人数だから祈祷室で大丈夫だと先生達が思っていたら、こちらもまた予想外に人が集まり、コーリング祈祷室では密になってしまうということで、来週は千葉ホールで行うことになりました。

私は今、そんな捜真生の皆さんの姿を見ながら、よく捜真女学校の校歌を思い出します。

1.神の心現れて 清き園となりにけり まことの道問いこよと 教えの家建ちにけり

2.世に混じりて世に落ちず 世を救いの君のごと 永遠に香れ園の花 清く歩め家の子よ

3.山秀でて水清し ここ御霊の住む所 気は結びて人となり 人は国の花となる

(おりかえし)富士の高嶺の門辺に真白く 八洲の海の軒端に青みて

さながら幣(にぎて)の色や 神の宿りのしるしなるらん

1番の歌詞にあるように、神様のご計画によって多くの人の決心と働きが起こされて、創立から134年経った2020年も捜真女学校はここ中丸の丘に存在しています。

2番の歌詞の中で願われている通り、捜真生の皆さんは世に混じりながらも世に落ちず、コロナ禍にありながらも予想外に先生たちが感動するような、良い香りを放ってくれている人がいます。

私の知っている外部の方で、何人もの捜真生や卒業生のことをご存知の方が、「世の中には、頭がいいとか悪いとか、才能があるとか無いとか、人のレベルを図る尺度が色々あるけれど、捜真の子は、そういう尺度を超えて一番社会に愛される、世の中で必要とされる要素を持った人が多いよね。」と度々言ってくださる方がいます。

それはつまり、校歌の3番にあるように、捜真の先輩たちがこの社会の中で様々な形で良い香りを放ち、美しい花を咲かせている証拠ではないでしょうか。

中学部1年生、2年生の皆さん。

先を進んでいる捜真の先輩たちは、確かに美しく咲いてくれています。

皆さんはこの捜真で何を学び、何を考え、どんな人になっていくのでしょうか。

今週は九州豪雨のための緊急献金の呼びかけがされていました。今日がその最終日です。既にたくさんの献金が集まってきています。ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

お祈りします。

天の父なる神様、神様の御名を讃美致します。今日このようにして、捜真女学校が礼拝の時間を無事に守れることを感謝いたします。今世の中では多くの方が病気や自然災害で苦しんだり、悲しい思いをしていらっしゃいます。私達一人一人は無力な者ですが、どうか私たちに人を思いやる気持ちを、人の為に動く強さを、人を愛する心をどうかお与えください。願わくは、大変な思いをしている方々に少しでも早く癒しが与えられますように。

私たちの今日一日の営みを、どうぞ共にいてお守りください。この願いばかりの小さき祈りを、捜真に集まる全ての人のお祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げ致します。 アーメン

「まことの礼拝」

中学部高等学部校長 中山 謙一

本日のメッセージは7月10日(金)に行われたチャペル有志礼拝のメッセージです。

こちらから讃美歌6番「われら主をたたえまし」を聞くことができます

【聖書】ヨハネによる福音書4章23節

しかし、まことの礼拝をする者たちが、霊と真理をもって父を礼拝するときが来る。今がその時である。父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。

********************************************

私はこのチャペル礼拝が楽しみです。素晴らしいと思っています。

生徒からの発案で始まったもので、始まっただけでも素晴らしいし、それが維持され、こうして大勢の生徒·先生方が毎日集まってくることも素晴らしいと思います。

有名人に会えるからでもなく、義務でもなく、利益があるわけでもありません。

そんな催しにこれだけ集まることは、神様の祝福だと私は思います。

休校期間中に高校三年生の方々の提案で始まり、続いてきたオンラインによる礼拝についても私は同じ感想を持ちました。始めたことも素晴らしいし、それが続いていたことも素晴らしいです。

今日お読みした聖書の箇所には、「イエスとサマリアの女」という見出しがつけられています。

「しかし、まことの礼拝をする者たちが、霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら、父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。」

誰かに命令されてではなく自らの意志で集まったこのチャペル礼拝は、この「まことの礼拝」に近いものだと思います。教会とは、建物のことではなく、神様を求める人たちの集まりです。同じように礼拝とは、チャペルがあってもなくても、パイプオルガンがあってもなくても、神様を慕い求める人たちが「霊と真理をもって」つどう集まりのことです。

どうかこのことを心に刻んでおいてください。

夏休みまであとわずか。今回も生徒からの本の紹介です。

自粛中を思い起こしこんな本を紹介してくれました。

こちらも、昨年まで図書委員をしてくれていた生徒からです。

『世界文学全集43 三人姉妹/桜の園他より かけ』

チェーホフ 集英社

ステイホーム。

この言葉はこの春から何度も聞いた言葉です。

「ずっと家にいる」「家で過ごす」という意味ですね。

ところで、人はずっと建物の中にいて、外の人と関わらずに過ごすいわば幽閉生活を何年も続けるといったいどうなってしまうのでしょう。

この本は年老いた実業家と若い法学者があるかけをして、負けた方が幽閉をされてしまうという物語です。かけに負けた法学者は幽閉されている15年の間、1年目は探偵小説、怪奇小説、喜劇などの軽い内容の本を読み、2年目になると古典作家のものばかりを読みました。そこから、だんだんと本の種類が増え、しまいには……。

この話は国語の問題集に紹介されていたもので、昔は教科書にも載っていたそうです。

人は本を読みすぎるとどうなっていくのか。思いがけない結末です。

後は読んでからのお楽しみ。

「calling〜愛には抑止力がある」

高一担任·宗教主任 藤本 忍

こちらから讃美歌195番「命の君にます主よ」を聞くことができます

【聖書】マルコによる福音書1章16節〜20節

イエスは、ガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのを御覧になった。彼らは漁師だった。 イエスは、「わたしについて来なさい。人間をとる漁師にしよう」と言われた。 二人はすぐに網を捨てて従った。 また、少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、舟の中で網の手入れをしているのを御覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に舟に残して、イエスの後について行った。

********************************************

心無い誹謗·中傷を受けて、テラスハウスの木村花さんが自ら命を絶った事件は社会に大きな衝撃を与えました。以来、ずっと考えていることがあります。それは、命を絶つその寸前でなぜ留まることができなかったのかということです。そして、もう一つは、なぜあんなにも残酷な言葉を人に向けて発することができるのか、ということです。言い換えれば、言葉を発するその寸前で、これを言ったらどれほど人が傷つくか、考えることができなかったのか、ということです。そして言った後でも、悔いて謝る気持ちにはなれないものなのか、ということです。

コロナ禍で、学校が再開しました。二部制という未だかつて経験したことのない学校生活を送っています。でも、20人でなければ声を掛けなかった人がいたと思います。また20人でなければ友人になっていなかった人もいたはずです。我がクラスは席を出席番号順に縦ではなく横にしています。そのことで席が近くなって友人になっている人達がいます。そして、毎朝検温表を確認しながら移動していくと、やたら35°代が続く列があります。5人ほど続いていて、思わず「ここは低体温グループだね」と言ってしまいました。しかしそのくくりで偶然にも出会った生徒たちは、自分たちの体温の低さを共通点にして会話を楽しんでいることがあります。

そして、あまりにも呆気なく終わってしまう日々が残念で、「何かしたい」という思いから、ある生徒のアイディアで「クイズ大会」をすることになりました。奇数組の生徒が考えたクイズを偶数組が答え、偶数組の生徒が考えたクイズを奇数組の生徒が答えて、点数を競うというものです。20人を更に半分にして10人対10人の対決で、それぞれのチームから代表を一人出して解答をしていく形式です。ルールはただ一つ、自分のチームの代表解答者を下の名前で呼んでエールを送る、です。今回のクラスで初めて出会った生徒も、絶対に下の名前で呼ばなくてはいけません。生徒ならではのアイディアだなって思いました。互いの名前を覚えるだけでなく、一気に親しみが沸くという仕組みです。

そんな日々を送っていると、高入生に日直が回ってきて、HRでお祈りをすることになりました。私は無理をさせず、お祈りは飛ばそうと思っていました。しかし、近くの友人にお祈りの仕方を聞いたらしく、立派なお祈りをしてくれました。そして「前の晩、寝ずに考えました」と言う言葉を聞いて、急いでキリスト教のオリエンテーションをしました。そして、お祈りの仕方と献金の考え方などを伝えました。そして、何か困っていることはないかと聞くと、

「それがないんです。放っておかれないというか。戸惑っていたり、高入生で固まっていたりすると、必ず『どうしたの?』『大丈夫?』と必ず声をかけてくれる子がいるんです。」と。私はその話を聞いて思い出したことがありました。

入社試験の際に「あなたの夢はなんですか?」と聞かれて「世界平和です。」と答えた教え子がいるんですが、私はその子と会う度に「その後、世界平和実現は進んでいますか。」と聞いています。すると、先日会った時にはこう答えたんです。「それが全然です。日常に埋もれてしまっています。」と。私が「あなたの強味って何?」と聞くと暫く考えて、「技術とか、技能とか語学力とか、そういうものではないな~」と言いました。彼女は毎日と言って良いほど英語で、何億という単位の商談を取引していたので、今挙げたものを強味として答えもおかしくなかったのですが、また暫く考え込んでからこう言いました。「私がしていることは、仕事で失敗して、一人でそれを抱えて、落ち込んでいる人に気付いて、声を掛けることかな。それも、だいだいの人が高学歴のエリートで、失敗経験がなく順調に進んできた人たちなので、プライドも高いんです。だから私みたいな年下が声を掛けたのでは、プライドが傷ついてしまうから、その人と同期の、私にとっては先輩にあたる人に相談して、何気なく声を掛けても貰って三人でご飯に行くんですよ。強いて言うならそれかな、私の強味は。」それを聞いて私は、しっかり世界平和を実現してると思いました。

今日、お読みした聖句ですが、イエスという方も、この「人に声を掛けること」を生涯の使命としていました。主イエスに出会い、声を掛けられて人生が変わった人はたくさんいました。事実、ペトロもそうでした。大きな挫折をしたあと、彼は立ち直って、本当に主イエスの言葉通り「人間を取る漁師」になりました。人生に目的ができたのです。彼は大きな挫折をしましたが、だからと言ってそれで彼の人生は終わりませんでした。

正解はわかりませんが、名前を呼んで声をかける人がいたら、自ら命を絶つことも、酷い言葉を浴びせることもなかったのではないか、と思うのです。あなたが心配だ、あなたに関心がある、あなたと友達になりたい、そう思ったら声に出して名前を呼んで、素直に声を掛けていきたいと思います。なぜなら、愛には抑止力があるからです。神さまからの呼びかけ、callingは呼びかけられた人間の人格全体に響き渡ります。響き渡るその言葉を受け止めることで人生は大きく転換していきます。

学校での授業が本格的に始まり、たくさんの生徒が本を借りに来てくれています。例年並みに貸出冊数も増えており、嬉しいかぎりです。

さて、今回は生徒からの本の紹介です。今年度はまだ図書委員会の活動が始めらませんが、昨年まで図書委員をしてくれていた生徒に声をかけたところ、快く引き受けてくれたので皆さんにも紹介します。生徒たちにも人気の本で、貸出の記録もいっぱいになっています。

『RDGレッドデータガール はじめてのお使い』荻原規子 角川書店

今回はいつも私を支えてくれている本を紹介しようと思います。

世界にはレッドデータブックというものがあります。簡単に説明すると絶滅の恐れのある野生生物の情報を取りまとめた本です。この本のタイトルはそこからきていて、絶滅危惧種の女の子という意味になります。

私がこの本に出合ったのは中学校に入学する前の春休みでした。図書館に隔週で通う生活をしていた時に母の薦めで読み始めました。私はこのシリーズを20回ほど繰り返して読んでいます。普段は一回しか読まないことが多い私ですが、この本は出かけるときによく携帯しています。そして、この本ほど繰り返し読んだ本は他にないと思います。その時の心情や、環境の違いでいつも新しい発見を与えてくれます。この本に出てくる登場人物の中でいつもハッとさせられるのは深行くんの言葉です。持てるものを武器にしようと思うところなど私と似ている点が多いからかもしれません。

他の荻原規子さんの本よりお話も短めで、舞台も現代の学校と読み始めやすい一冊なのでぜひ読んでみてください。図書館にも足を運んでいただけたら幸いです。

図書館はただ、本を借りるところではなく本をきっかけに新しい人と知り合えるチャンスのある場所です。新型コロナウイルスの影響でいつも通りとはいきませんが、本や図書館そして先生方はいつでも待っていて下さているので気が向いたらぜひいらしてください。外で思いっきり何かをすることは難しい状況が続いていますが、本を通じて外の世界を満喫してみてはいかがでしょうか。

「そのまま愛されている」

中1担任 新井 昂太

こちらから讃美歌453番「聞けや愛の言葉を」を聞くことができます

【聖書】ヨハネによる福音書 5章1節~9節

その後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに上られた。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語で「ベトザタ」と呼ばれる池があり、そこには五つの回廊があった。この回廊には、病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが、大勢横たわっていた。彼らは、水が動くのを待っていた。それは、主の使いがときどき池に降りて来て、水が動くことがあり、水が動いたとき、真っ先に水に入る者は、どんな病気にかかっていても、いやされたからである。さて、そこに三十八年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスは、その人が横たわっているのを見、また、もう長い間病気であるのを知って、「良くなりたいか」と言われた。病人は答えた。「主よ、水が動くとき、わたしを池の中に入れてくれる人がいないのです。わたしが行くうちに、ほかの人が先に降りて行くのです。」イエスは言われた。「起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。」すると、その人はすぐに良くなって、床を担いで歩きだした。

――――――――――――――――――――――――――――――――

時折、女の子みたい、とか、女子っぽいと言われることがあります。先日は担任をしている中学1年生に、「D組担任の稲野先生は男の子っぽくて、新井先生は女の子っぽいですね。」と言われました。また、以前に藤本先生と食事をした時には「新井先生がいるけれど女子会コースで頼めないだろうか。」という私にはどうにもできない謎の相談を受けました。

女の子っぽいと言う(言われる)ことが良い悪いといった問題はここでは置いておきます。(少なくとも、私自身はそう言われることで不快な思いをすることは全くありません。それを含めて「私」です。)

さて、そう言われることについて、私にはいくつかの考えと背景があります。

私は兄弟について、「兄と私の二人兄弟です」と普段は説明しています。「普段は」というのは、私には実は姉がいます。そして、その姉は私が生まれる前に二歳で病気で亡くなってしまった、という事情があるからです。二歳というかわいい盛りで亡くなってしまいましたから、当然両親にはその姉への思いがあったはずです。「顔や性格がそっくりだね」とか「好きなものも似ているね」と言われた覚えがあります。そんな覚えから、「自分はどこかで姉と重ね合わせて育てられたところがあるのかもしれない。だから女の子っぽいところがあるのかな」と、中高生くらいまでは思っていました。

ところが、どんなに思い返してもはっきりそう(女の子として)育てられた覚えがないからか、ある時、別の考えが私に浮かびました。それは「自分が実際に姉と重ねられて育てられたわけではない。でも、自分自身がそう思おうとしている。」というものです。なぜそんな必要があるかというと「愛されている」確証を得たかったからだと思っています。私自身十分に大切に育ててもらったという自覚もありますが、一方でかわいい盛りで亡くなってしまった姉への両親の愛情には確固たるものがあります。「自分は愛されているはずだ。なぜなら姉みたいに大切に思われているからだ。」と思おうとしたのだ、ということです。

私達は誰もが皆「愛されたい」と願っていると思います。そして、愛されるためにたくさんの労力を払います。努力を重ねて、愛される自分になろうとします。でも、それにもかかわらず、愛されない時が私達にはあります。

先日、ある生徒から一枚のプリントをもらいました。その人のおすすめ本を紹介するものなのですが、そこにはこんなことが書いてありました。「人が本当に苦しいのは自分が一人なのだ、私は誰からも愛されていないのだ、と思う時です。」と。

誰からも愛されない。誰からも顧みられない。とても、辛く苦しい時です。

今回の聖書箇所に出てくる「病人」もまさにそのような時を過ごしていたはずです。38年もの長い間病に苦しみ続けた人。その病人はイエス様に声をかけられると、「主よ、水が動くとき、わたしを池の中に入れてくれる人がいないのです。わたしが行くうちに、ほかの人が先に降りて行くのです。」と答えます。病人は自分の問題は「池に連れて行ってくれる人がいないこと」だと思っていました。だからイエス様に対して池に連れて行ってくれるように頼んでいます。

ところがイエス様の応対はそれとは異なるものでした。その場で、そこにいるその人そのままに、「起き上がりなさい」と、「歩きなさい」と語りかけられたのです。

私たちは愛には理由が必要だと思っています。「姉と一緒だから愛されているのだ」「…だから愛される、好かれる、認められる」「…だから愛されない」また、「…ができない自分は愛せない」。聖書の病人で言えば「池に連れて行ってくれる人がいないから」などという風に。

でも、神様の愛には理由はありません。何かができるあなたを愛するわけではありません。何かに優れているあなただから愛しているわけではありません。あるいは、何かができないから愛されないのでもありません。

いまそこにいるあなたが、そのまま愛されている大切な存在なのです。あなたの存在そのものに価値があり、あなたの存在そのものが愛されているのです。

「…ができれば、…だったら」と私たちは思ってしまいがちです。でも、私達の存在そのものが愛されている、ということを信じて、歩む者でありたいと思います。