こんにちは。

捜真SDGs実行会「みんなで取り組もうSDGs」チームです。

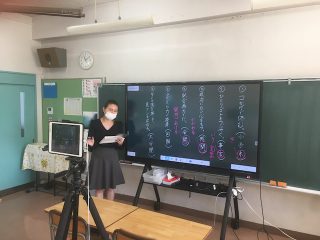

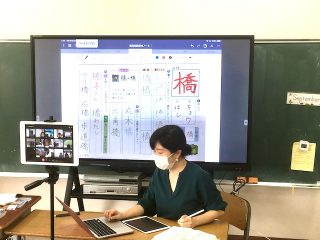

7月末に2021年度の新メンバーが発足しましたが、新型コロナウィルスの影響で在宅学習が続き活動が出来ずにいました。9月末に登校が再開され、ポスターも久しぶりの更新となります。

今回は17番「パートナーシップで目標を達成しよう」と3番「すべての人に健康と福祉を」をテーマに取り上げました。

① パートナーシップで目標を達成しよう

皆さん、そもそもSDGsとはなんなのか知っていますか?

SDGsとはSustainable Development Goalsの略で持続可能な開発目標

という意味です。

持続可能とは私たち人や動物植など、地球上全ての生き物が豊かな生活をしながらも自然環境を守り、ずっと住み続けられることです。

生活に困っている人を助け、差別や暴力をなくし、みんなが教育を受けられ、発言でき、私たち人間だけでなく、全ての生き物が幸せにくられる世界。2030年にこのような世界になるための目標がSDGsなのです。

より良い世界にするために、食べ物を残さないようにしたり、エコバッグを持参したりすることを心がけましょう!

②すべての人に健康と福祉を

〜あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し福祉を促進〜

日本では体調が悪くなれば病院に行くことができますが、海外では必要であっても十分な治療を受けられない人が約36億人(世界人口の半分ほど)もいるのです。また、5才になる前に亡くなってしまう子供が年間約520万人もいます。

【私たちにできること】

·理解を深め、周囲に広げる。

·ボランティア活動に参加する。

·ワクチン募金をする。

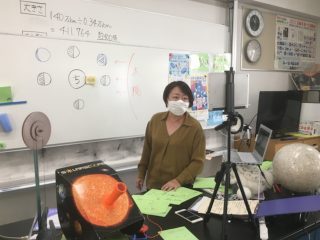

·感染症予防に取り組む。

今後も2週間に一度の更新を目指していきます。

新メンバーの活動もよろしくお願いします。